Bulletin n°3 de l’Association Culturelle de Courcival – mars 2025

Vous pouvez télécharger ici la version PDF

Introduction

Ce document est issu des interviews de plus de dix personnes, incluant des exploitants ou d’anciens exploitants de terres de Courcival, et d’une parente d’un fournisseur de matériel apparu à la fin du 19ème siècle. Ce document explore les pratiques agricoles du passé et du présent, les enjeux d’aujourd’hui et de demain, et se risque à quelques perspectives d’avenir. Il met en lumière des réponses des exploitants face aux évolutions du climat, des modèles économiques, des technologies et de la société.

Courcival est une commune rurale située dans le Maine Saosnois, en Sarthe. D’une superficie de 900 hectares, elle est traversée par plusieurs kilomètres de rivières. Un tiers de son territoire est exploité par des agriculteurs résidant à Courcival, tandis que le reste est exploité par des agriculteurs des communes voisines.

Les terres sont principalement dédiées aux herbages, complétées par quelques cultures céréalières et fourragères dont une grande partie est utilisée pour l’élevage local de bovins et de volailles.

Galerie

Des exploitations qui ont su se diversifier

Les exploitations agricoles à Courcival affichent une grande diversité. La plupart associent différentes cultures céréalières (blé, maïs, tournesol, colza) avec des élevages (bovins et volailles).

Cette approche permet de répartir les risques, en particulier ceux liés à la météo et aux évolutions des marchés, et d’assurer une meilleure solidité économique.

La diversification est parfois renforcée par des activités supplémentaires comme la transformation et la vente directe de produits à la ferme, la production d’énergie ou la réalisation de travaux publics.

Ces activités offrent des revenus complémentaires et contribuent à valoriser les produits locaux. Certains exploitants, comme ceux des labels Loué et le Gaulois, sont engagés dans des pratiques favorisant l’autonomie alimentaire ainsi que la qualité et le mieux-être des animaux.

S’adapter à la météo et au climat

Les agriculteurs de Courcival doivent faire face à des changements climatiques croissants, comme les sécheresses prolongées, les pluies excessives ou des anomalies saisonnières. Ces phénomènes impactent les cultures, les rendements et la santé des sols. Pour y remédier, des techniques comme l’ensilage sont largement utilisées, afin de préserver la matière organique et nourrir les animaux même en cas de mauvaises récoltes. Les rotations des cultures et l’introduction de couverts végétaux contribuent également à limiter l’érosion des sols et à préserver leur fertilité.

Cependant, certaines années particulièrement difficiles, comme 2024 marquée par une pluviosité exceptionnelle, mettent à rude épreuve ces stratégies. Enfin, les changements climatiques modifient également la pression des nuisibles, augmentant les risques pour les cultures et les élevages.

Les défis du marché

Les exploitants font face à des contraintes économiques majeures, combinant des coûts de production élevés et des prix fluctuants pour leurs produits. Les marges réduites notamment sur les ventes de bovins, de céréales, couplées à une concurrence accrue fragilisent les exploitations. Le label Loué, qui garantit une certaine qualité et une reconnaissance pour les volailles produites, peine toutefois à rivaliser avec des produits de moins bonne qualité mais à moindre coût.

La PAC (Politique Agricole Commune) reste une source cruciale de soutien, même si ses subventions sont souvent jugées insuffisantes pour couvrir les investissements nécessaires. Les habitudes alimentaires évoluent également, avec une baisse de la consommation de viande et une préférence accrue pour des produits transformés et individuels, ce qui modifie les débouchés traditionnels des élevages.

Ainsi le marché des poulets entiers et de qualité diminue face à une demande croissante de morceaux découpés (comme les ailes ou les cuisses), et les morceaux de bœuf pour des plats traditionnels comme le pot-au-feu se vendant moins, sont transformés en viande hachée dont la demande est croissante.

Un flot incessant d’innovations

Pour rester compétitifs, les exploitants de Courcival adoptent des technologies modernes. Les tracteurs équipés de GPS, par exemple, permettent de réduire les recroisements lors des semis ou des traitements, économisant ainsi du carburant et des intrants. Les pulvérisateurs à capteurs détectent la densité des cultures, ajustant automatiquement les doses de produits à appliquer. Les systèmes numériques facilitent également la gestion des élevages, permettant un suivi très précis des animaux, de leur santé et de leur alimentation, en particulier celles des vaches allaitantes et des laitières.

La transformation des produits à la ferme, comme la volaille, est une autre voie explorée par certains exploitants pour diversifier leurs revenus. Ces initiatives s’accompagnent d’efforts de communication, notamment via les marchés locaux et les réseaux sociaux. Les évolutions actuelles font suite à une longue période d’innovations technologiques qui se sont généralisées au 20ème siècle. Ainsi la charrue brabant apparait vers 1840 et permet de retourner la terre à l’aller et au retour ; la puissance des tracteurs augmente considérablement ; les moissonneuses se généralisent, et plus tard les chariots télescopiques, dont le célèbre Manitou.

La traite des vaches s’automatise ; les vaccins s’améliorent ainsi que la génétique pour les animaux et les plantes. Ces technologies, parmi d’autres, ont révolutionné les pratiques du monde agricole en augmentant considérablement la production et la productivité, en favorisant la course à l’accroissement de la taille des exploitations, et en diminuant l’effort physique.

Une pagaille de contraintes administratives

La charge administrative liée aux normes et réglementations agricoles est un défi récurrent. Les exploitants doivent gérer des obligations variées, comme les déclarations liées à la PAC, les contrôles de traçabilité, ou encore le respect des chartes de bonnes pratiques pour l’élevage.

Ces tâches, bien qu’essentielles pour garantir la durabilité et la qualité des produits, sont perçues comme chronophages et coûteuses.

Les agriculteurs sont unanimes pour dénoncer la profusion des normes et des règlementations, jugées trop souvent incohérentes voire contradictoires. Ils dénoncent également des distorsions de concurrence au sein de l’Union européenne où les normes et réglementations semblent souvent plus strictes dans notre pays que dans les pays voisins. Quant aux accords avec des régions en dehors de l’Union, comme le Mercosur, beaucoup les voient comme des menaces existentielles.

Perspectives d’avenir

Les exploitants anticipent une transformation profonde de leur secteur, avec une mécanisation et une industrialisation encore accrues. La généralisation des hautes technologies incluant l’intelligence artificielle, la robotique et l’autonomisation des machines laisse entrevoir des bouleversements dont on a du mal à mesurer l’étendue.

Cependant, ils mettent en garde contre les risques de concentration des terres et de perte des modèles familiaux. La transmission des exploitations, en particulier, reste un sujet de préoccupation, les jeunes rencontrant des difficultés à accéder à la propriété ou à financer les investissements nécessaires.

Les agriculteurs insistent sur l’importance de garantir une juste rémunération pour leurs produits, tout en préservant la qualité et la durabilité des pratiques.

De plus, le modèle de la ferme, ferme familiale ou GAEC, risque d’être bouleversé par la ferme entreprise et de nouvelles pratiques comme la méthanisation industrielle ou l’agrivoltaïsme, qui peuvent être à la fois sources de revenus mais aussi participer à la hausse du prix du foncier et de l’alimentation du bétail, voire à la disparition du modèle agricole actuel tel que nous le connaissons.

Cependant les innovations apportent aussi l’espérance de produire mieux, avec de nouveaux gains en efficacité, une diminution de l’empreinte carbone, une meilleure prise en compte des enjeux écologiques, l’amélioration du bien-être et de la santé des animaux … et des agriculteurs.

Conclusion

Les entretiens avec les agriculteurs de Courcival mettent en avant leur adaptabilité face aux défis actuels. Entre tradition et modernisation, ces exploitants s’efforcent de pérenniser leurs activités tout en répondant aux attentes des consommateurs et aux contraintes globales. L’avenir de l’agriculture locale repose sur des initiatives innovantes, un soutien institutionnel renforcé, et une adaptation continue aux changements globaux.

Ces défis illustrent l’importance d’une réflexion collective pour repenser les modèles agricoles. Les exploitants de Courcival appellent à des politiques publiques plus cohérentes et à un soutien renforcé pour favoriser l’innovation tout en protégeant les spécificités locales.

Leur capacité à s’adapter et à innover demeure une source d’inspiration pour le secteur agricole dans son ensemble.

Une ferme au cours des siècles : témoignage de Philippe Bataille

Les premiers membres de la famille sont arrivés en 1760. Les Bataille sont arrivés dans la ferme actuelle en 1855.Né ici en 1884, mon arrière-grand-père Maurice dont on voit le nom sur le monument aux morts est décédé en Belgique en 1914. Il n’a pu exploiter que durant dix à quinze ans. À cette époque, il avait cinq à six hectares. Plus tard, mon grand-père louait des terres du château. Il avait des vergers, des chevaux et quelques laitières pour subvenir aux besoins de la famille. Il cultivait pour se nourrir. Il allait au marché de Mamers en carriole pour y vendre les meilleurs produits comme les œufs, le lait, les pommes.

Dans les années 40, avant la guerre, il y a eu deux années de grosses récoltes de pommes. Mon grand-père a fait du cidre pendant six mois l’hiver, et c’est grâce à ça qu’il a construit la maison, avec l’argent du cidre. Après, mes parents ont commencé l’agrandissement.

Les pommiers demandaient beaucoup de main d’œuvre, or on avait une pénurie de main d’œuvre après la guerre. Avant la guerre il n’y avait pas de problème.

Après, les campagnes se sont vidées, les gens sont partis à la ville, à l’usine. C’est pour cela que mon père a abandonné les pommiers.

Quand je me suis installé en 1992, on a créé l’atelier naisseurs. Avant il y avait les laitières, maintenant ce sont des races à viande, des charollaises. On est monté à 75-80 bêtes aujourd’hui. Plus les élèves, c’est-à-dire les jeunes génisses.

On les appelle des élèves parce qu’on fait de l’élevage donc on les élève pendant deux ans pour être mère. Les mères, les génisses, on les garde ; les taurillons, on les engraisse.

Avant neuf mois ce sont des veaux, puis à neuf mois on les sépare. Ils sont devenus des taurillons qu’on engraisse jusqu’à l’âge de 16-18 mois. A cet âge-là ils sont assez gras pour être vendus pour l’exportation.

Il y a un champ qui s’appelle les vignes, donc dans les temps anciens il a dû y avoir un petit vignoble. Il y a eu une culture de betterave pendant quelques années, à la génération de mon grand-père. Les céréales sont apparues dans les années 70 avec l’industrialisation de l’agriculture, et les volailles sont apparues en 1987.

Avec trois productions, les bovins, les volailles et les cultures, on a du travail toutes les saisons de l’année.

« Je pense que le pouvoir d’achat des Français a baissé depuis quelques années, et que les gens mettent plus d’argent dans les loisirs que dans la nourriture de qualité. Les choix, les priorités ont varié. »

La diversification, une nécessité : témoignage de Benoît Bataille

Avec la volatilité de nos revenus et les aléas globaux et locaux qui nous impactent, il est presque impossible d’anticiper au-delà de deux ou trois ans. On doit savoir jouer au poker avec l’avenir. Nous avons parfois l’impression de devoir prendre des décisions stratégiques sans être assuré. Rentabiliser nos investissements est un défi de taille : en 2000, un bâtiment d’élevage pour nos volailles coûtait 50 000 euros, tandis qu’en 2023 le même bâtiment revenait à 120 000 euros. Pendant ce temps le prix du kilo de volaille est resté pratiquement inchangé.

Face à cette réalité, nous avons décidé de transformer une partie de notre production pour mieux la valoriser et assurer un revenu supplémentaire. Depuis avril 2021, nous avançons progressivement dans cette voie.

Initialement, notre coopérative était réticente, car chaque volaille transformée par nos soins représente une vente en moins pour elle et pour les distributeurs. Mais aujourd’hui, de nombreux agriculteurs se lancent dans la vente directe, et cette approche séduit un public de plus en plus large. Les coopératives ont fini par accepter cette évolution inévitable.

On a toujours subi les aléas de la météo. Maintenant, nous subissons les impacts du changement climatique. Nous ne vivons plus quatre saisons, mais deux : une saison sèche et une saison de pluie. Il faut adapter nos choix de cultures à cette nouvelle réalité. Heureusement, la recherche nous aide en développant des variétés plus résistantes aux fortes chaleurs, ce qui nous permet de maintenir nos rendements à un niveau similaire à celui d’il y a 30 ans, malgré une répartition des pluies bien plus irrégulière.

« Pour mieux faire face aux aléas climatiques, nous avons mis en place une stratégie de diversification en associant cultures, élevage bovin et volailles. Cette diversification permet de répartir les risques et d’amortir les chocs climatiques et économiques. Nous avons également planté des centaines d’arbres dans les parcs où nos volailles évoluent en liberté, afin de leur offrir ombre et fraîcheur. »

L’eau devient une ressource critique, tant pour l’agriculture que pour l’homme. L’arrosage est devenu très réglementé, et assez technique, demandant des investissements lourds.

Concernant le maïs que l’on croit très gourmand en eau, chez nous un hectare de maïs consomme six fois moins d’eau qu’un hectare de blé. Mais les racines du blé vont chercher l’eau en profondeur, à 1m de profondeur, alors que les racines de maïs vont chercher l’eau à 30cm de profondeur. Donc le maïs est très sensible au stress hydrique, d’autant plus que le cycle de maïs est court.

Nous avons aussi mis en place une stratégie visant à renforcer notre autonomie. On a choisi de produire nos bovins avec plus d’herbe, ce qui améliore la qualité de la viande que nous fournissons. De plus l’herbe souffre moins des aléas du climat que le maïs et ne demande aucun traitement. En hiver, nous complétons leur alimentation avec du maïs ensilage, garantissant ainsi un équilibre nutritionnel optimal.

Enfin, un enjeu fondamental reste la transmission de notre exploitation. Il est essentiel d’intégrer progressivement les jeunes générations, de leur offrir une voie qui leur permettra d’être de plus en plus intégrés dans la ferme, puis de la reprendre quand arrivera notre retraite. C’est un défi et une nécessité pour l’avenir de notre ferme.

Concours national des meilleures rillettes : Avec ses rillettes de volaille, la Gaec des Hêtres a remporté en 2025 la médaille d’or dans la catégorie des « rillettes créatives et charcuterie à la ferme. »

L’insémination moderne, le vêlage et les soins : témoignage de Céline Lechâble

Je pratique moi-même l’insémination des vaches. La sélection se fait avec un catalogue de critères génétiques. Les semences sont choisies en fonction entre autres du taux de matières grasses, de la conformation de l’animal (les pattes surtout afin d’avoir un animal qui reste stable). Une fois la sélection faite on passe commande : 25 € la semence, ou 55 € sexée femelle.

Les vaches sont inséminées entre 12 et 24h après les chaleurs, dès qu’elles atteignent 15 mois et environ 50 jours après leur précédent vêlage. La semence conservée dans l’azote liquide est réchauffée dans un bain-marie porté à 34 degrés et insufflée grâce à une sorte de pistolet. Les vaches en gestation sont vaccinées contre le dangereux retro virus responsable de la diarrhée des petits veaux.

Au bout de 40 jours on fait une échographie à l’animal, l’inséminateur vient tous les mois pour surveiller la gestation du troupeau. Il y a entre 100 et 110 vêlages répartis de mars à novembre. Une vache produit en général un veau par an. Pendant le tarissement (repos avant le vêlage) l’alimentation est importante.

On donne de l’enrubannage et du sel. Il faut prévenir un incident après le vêlage qui est le retournement de caillette, c’est-à-dire le déplacement de l’estomac.

Dans les heures qui suivent sa naissance, le petit veau est « bouclé » aux deux oreilles : c’est une identification obligatoire qui inclut le numéro de l’exploitation et celui de l’animal. Une déclaration est faite au groupement de défense sanitaire qui établira son passeport ; document obligatoire pour tout déplacement de l’animal et qui le suivra toute sa vie.

Le premier lait est en fait le colostrum. Il est indispensable pour avoir de bonnes défenses immunitaires. Le veau reçoit le lait de sa mère pendant deux à trois jours. Il est nourri au biberon pendant une dizaine de jours puis on le place dans un local appelé « maternelle » ou un DAL : Distributeur Automatique de Lait, qui lit son code barre d’identification et l’aide à boire tout seul mais le laissant absorber seulement ce qui lui est nécessaire. Les génisses sont sevrées à trois mois.

Les veaux sont vaccinés à partir de 10 jours, en premier lieu un vaccin pour les protéger de la grippe respiratoire, injection inscrite sur le cahier sanitaire du troupeau incluant l’identifiant de la génisse, la date de la première injection etc. Le cahier sanitaire enregistre toutes les actions et événements de santé, animal par animal. Le troupeau est vacciné deux fois par an.

On procède aussi à l’écornage pour éviter qu’elles ne se blessent entre elles.

« L’investissement dans des appareils de levage a beaucoup facilité le travail. Le « manuscopique », le célèbre chariot télescopique inventé par Manitou, entreprise des Pays-de-la-Loire, a remplacé la fourche. S’occuper de laitières reste néanmoins très physique. »

Associer agriculture et travaux publics : témoignage de Jean-Luc Fouanon

Mon père est arrivé en 1967. J’avais cinq ans. Je me suis installé en 1995. Les surfaces sont restées à l’identique mais mon métier a évolué. On avait auparavant 30 vaches laitières, puis on a construit un 1er bâtiment pour des volailles du label Loué, et au décès de ma mère on a arrêté les vaches laitières. On a eu des pintades, qui sont très bruyantes, avec les poulets, et des poules pondeuses. On a arrêté les pintades avec la salmonelle, puis on a monté deux bâtiments supplémentaires pour des poulets de chair. Il y a eu également un verger mais il n’est plus actif. En parallèle j’ai développé une activité de travaux publics, dans la même société agricole. J’interviens pour des particuliers et pour des communes.

« Les volailles rentrent et sortent toujours par la même trappe. Mâles et femelles ne dorment jamais ensemble dans le même poulailler. De leur propre initiative ! »

En hiver on sème le blé, puis au printemps on sème le maïs et le tournesol. Les poulets sont nourris avec des céréales fournies par Loué, plus l’herbe des champs, plus ce qu’ils grattent en terre.

On les abat vers 80-90 jours. On a une augmentation des durées de vide sanitaire, à plus de 10 à 12 semaines dans l’année.

Je suis obligé d’être présent à heure fixe pour ouvrir et fermer les bâtiments. Je n’ai donc pas ou peu de vacances, ni de week-ends de libres.

Comme pour beaucoup d’agriculteurs de plus de 50 ans, un des enjeux est la reprise de l’exploitation, par un membre de la famille, ou autrement. Mon fils reprendra peut-être, mais il devra augmenter le nombre de poulets, racheter les bâtiments, les terres et le matériel, en présentant un projet viable pour les banques. C’est en soi un gros projet, même si on peut avoir des informations auprès de la chambre des métiers et des aides possibles pour monter les dossiers.

Mais le métier sera différent, qu’il s’agisse par exemple des travaux publics où je trouve que les clients sont de plus en plus pressés, ou dans l’élevage avec des nouvelles espèces qui peuvent devenir à la mode, comme le canard pékin, et donc demandent de nouveaux investissements.

Le bien-être animal, le contrôle renforcé des installations, le mode d’abattage, les conditions de transport vont évoluer. La ferme de demain sera largement automatisée, avec des capteurs et de l’informatique un peu partout.

Gestion de l’air, ventilation, régulation du chauffage, apports en eau et en alimentation sont ou seront automatisés et contrôlés. Les matériels vont aussi évoluer pour une diminution du temps de travail humain, grâce notamment à l’informatisation qui rendra les matériels de plus en plus autonomes, notamment les tracteurs.

Reste que le partage des terres avec les autres utilisateurs est un problème grandissant. Cela l’a toujours été en bordure des villages où le foncier est cher.

Mais la méthanisation et l’agrivoltaïque viennent accaparer directement les terres et font élever leur prix y compris en pleine campagne, rendant la reprise des fermes de plus en plus problématique.

« De façon générale, les normes sont beaucoup trop nombreuses, on a l’impression qu’aujourd’hui il faut faire des demandes pour tout et pour n’importe quoi ! »

Une ferme au cours des siècles : témoignage de Jean Tessier

Depuis 1820 il y avait un Tessier à la Mandinière. En 1916 ma grand-mère était seule à la ferme avec une bonne, aidée par mon grand-oncle. Un vétérinaire venait réquisitionner les chevaux pour l’artillerie.

J’ai commencé à travailler dans la ferme à 14 ans et j’ai arrêté à 61. Et bien sûr mon épouse et moi on se répartissait le travail.

On a débuté avec des normandes. Mais à l’époque, on avait souvent des mâles, car les bonnes normandes donnaient plus de mâles. J’avais donc acheté des génisses Prim’Holstein et c’est comme ça qu’on a eu à la fin 1/3 de Prim’Holstein. On vendait les veaux mâles à la coopérative, pour faire des taurillons ou pour l’engraissement, et on gardait les génisses. Comme cela on a réussi à renouveler le cheptel de laitières.

Pour le vêlage on surveillait, et s’il fallait intervenir on le faisait nous-mêmes. Quand le vétérinaire venait, c’est que c’était grave. En général c’était pour faire une césarienne. Je n’allais jamais au lit avant 23 heures. Je faisais un tour à l’étable et au pré. J’avais une lampe qui éclairait au loin. Je regardais si la vache vêlait seule ou pas. Souvent je voyais des renards. Ils attendaient que la vache vêle pour manger le placenta – on l’appelle la délivrance. Le matin, la vache venait avec son veau, et les renards étaient souvent encore là, ils guettaient.

Dans la dernière semaine de décembre 1999 il y a eu une tempête dans toute la France. On a eu 8 jours de coupures ! Impossible de se faire dépanner plus tôt. Donc on a fait notre électricité en faisant fonctionner notre tracteur. Il tournait à 1400 tours, mais consommait 50 litres par jour. Et quand on mettait la trieuse on le réglait pour produire du 340 volts. Une autre année, il y a eu un feu dans une ferme. Il y avait le 20.000 volts qui venait par là. La ligne a été coupée. On a été 48 h sans électricité. Une autre année encore, un tourbillon dans un pré. Le foin est monté dans la ligne à 20.000 volts et s’est enflammé. Le pré a tout brûlé et puis il n’y a plus eu de courant nulle part.

« L’agriculture a beaucoup évolué, c’est incroyable : Quand j’étais gamin j’attachais les bottes avec de la paille de seigle mise bout à bout, puis ça a été des cordes. Maintenant les batteuses connaissent tout, le rendement, l’humidité du blé, etc. La vente des bovins a aussi évolué. Avant, pour vendre des bovins, on traitait avec des maquignons, maintenant on traite directement avec la Socopa qui fait 50% de la viande de France. »

Avant la mécanisation…

Gabriel Bergeot : son dernier témoignage

La ferme de ma mère a été vendue en 1947, six ans après les événements de la guerre où mon père et mon frère ont été tués par un Allemand.

J’ai récupéré un pré et une petite maison à Courcival où je me suis installé à l’âge de 15 ans, et j’allais manger chez ma mère à Rouperroux.

On avait 30 vaches, sur 18 hectares, 13 en propriété et cinq en location à Rouperroux. Je suis propriétaire aussi des bâtiments, comme exploitant.

J’avais hérité de deux vaches de ma mère, puis une vingtaine avec mon frère et ma sœur au décès de ma mère. Puis j’ai abandonné l’élevage et je me suis consacré à l’activité de marchand de vaches, plus lucrative. J’achetais d’abord des veaux, pour les revendre sur les marchés aux bestiaux.

On va clairement vers une agriculture industrielle, qui détruit l’ancienne ; avec le soutien de certains syndicats qui font voter les lois par les députés. Ce sont les gros qui sont favorisés pour le rachat des terres, avec les copains de la Safer.

Je suis né malheureux et j’ai fini pas très riche, mais sans dette.

Gabriel Bergeot nous a quittés le 5 novembre 2024

Un métier passion : témoignage d’Adrien Langot

Nous avons 110 à 120 vaches allaitantes de la filière bœuf fermier du Maine, Label rouge, et 2 200 m² de volailles plein air (commercialisées sous la marque Le Gaulois), 5 000 volailles par petit bâtiment et 16 000 dans le grand bâtiment, soit 26 000 en tout. L’alimentation est contrôlée par palpeur, et les bassines d’eau ont été remplacées par un système de goutte d’eau fraiche que la volaille vient chercher.

De plus les bâtiments disposent d’un jardin d’hiver (un espace attenant au poulailler, couvert et partiellement ouvert, offrant un climat intermédiaire entre l’extérieur et le poulailler) et d’un système stato-dynamique hybride, entièrement assisté pour ventiler parfaitement les bâtiments en toute saison, et générer de la brume quand il fait très chaud.

On achète nos taureaux donc pas besoin d’insémination. Nous avons six taureaux sélectionnés pour des objectifs différents, par exemple pour un vêlage facile avec des vaches à grande ouverture de bassin et de grande taille, ou des veaux avec plus de développement squelettique.

Les années sèches on a besoin d’acheter de l’herbe, or les méthaniseurs en font augmenter le prix. La méthanisation peut être un concurrent car elle utilise la même alimentation que nos animaux, c’est pourquoi elle peut faire disparaitre les bovins, mais en même temps elle peut être partenaire de l’élevage.

« Une unité de méthanisation sur 1000 ha fait vivre peu de familles, contrairement à nos fermes. Pas de salariés agricoles, pas de main d’œuvre donc pas de couples, pas d’enfants, pas d’école, pas de ramassage scolaire, pas de commerces. Ça change tout. »

En revanche la micro-méthanisation, qu’on appelle aussi méthanisation à la ferme, c’est intéressant pour valoriser nos fumiers de volailles et de bovins ; de même le photovoltaïque en toiture pourrait nous intéresser.

Nous n’en avons pas actuellement, mais on pourrait imaginer construire un bâtiment financé par du photovoltaïque en toiture.

« Notre métier, c’est 75 à 80 heures de travail par semaine. Pour le vêlage on est d’astreinte toutes les nuits à tour de rôle ; on « habite » dans la stabulation du mois de janvier au mois d’avril. C’est une présence quasi permanente. Chez nous, deux personnes effectuent le travail de 3,5 personnes ! Notre métier, c’est un métier passion. Si on n’a pas la passion, on ne peut pas le faire. »

Du marché au climat : témoignage de Ghislain de Viron

Globalement le marché est difficile. Les prix sont fluctuants. Si la demande mondiale augmente de 1,7 à 3%, la production en Europe est en baisse de 0,3%. On est encore optimiste pour le lait ; la France exporte 40% du lait produit en France ; on est au mieux à l’équilibre pour le porc et les œufs ; le reste on importe (+10% d’importation de viande).

Nous avons eu récemment deux grosses crises, l’une en 2009 et l’autre en 2016 où on ne gagnait pas notre vie, avec un cours du lait à respectivement 280 et 380 €/ tonne.

La loi Egalim a constitué une avancée importante dans le marché du lait, en plaçant les producteurs dans une meilleure position vis-à-vis des distributeurs. Aujourd’hui on est à 450 €/ tonne.

« Concernant les impacts de la météo et du climat, il y a de mon point de vue des marqueurs significatifs : On ensile de plus en plus tôt ; la vitesse moyenne du vent augmente. Quand il pleut plus, on garde les vaches plus longtemps enfermées avec plus de consommation d’aliments. »

Face au réchauffement climatique nous nous adaptons aux canicules, en installant des ventilateurs et des systèmes d’arrosage dans les étables. Mais nous allons plus loin que seulement nous adapter : la diminution de l’empreinte carbone est aussi une préoccupation des producteurs de lait. Il faut avoir à l’esprit que quand on améliore la lutte contre le réchauffement climatique, on améliore le bilan carbone et la santé économique de la ferme, et on le fait sans faire pour autant de grandes révolutions, mais en améliorant quelques pratiques et en optimisant les processus, plutôt que de les changer radicalement. Un de nos objectifs est de diminuer la quantité de méthane et de CO2 par litre de lait produit, notamment en améliorant la production de lait.

Nous avons aussi une installation de panneaux solaires et nous revendons de l’électricité. Nous sommes impliqués dans la démarche ferme laitière bas carbone, avec un diagnostic fait par l’institut de l’élevage, avec un bilan des entrées et des sorties et du stockage du carbone.

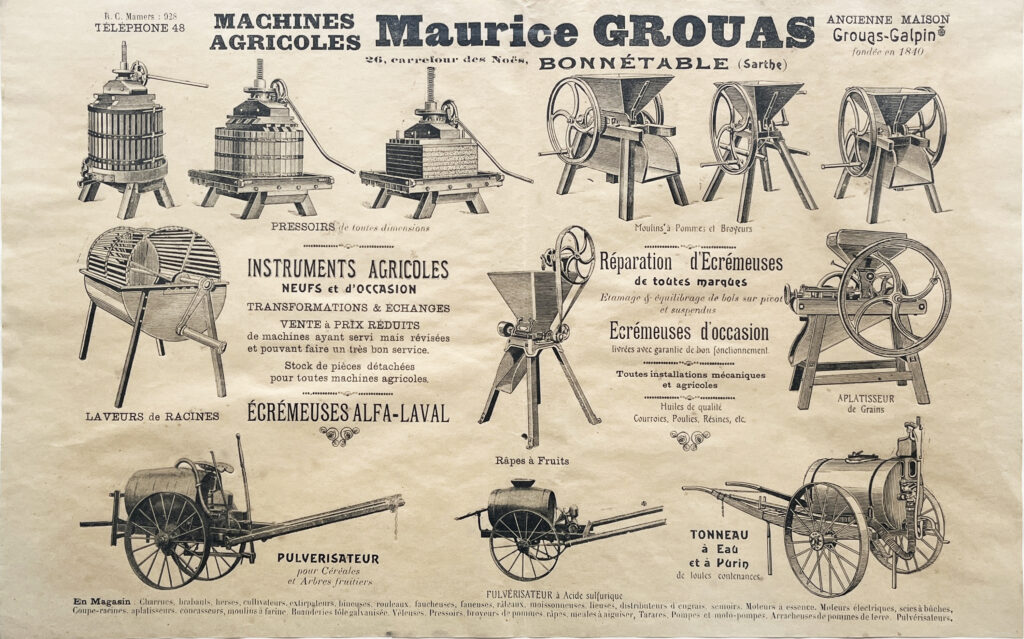

L’évolution des machines : témoignage d’Elisabeth Grouas

Fondée en 1840, la maison Jules Grouas-Galpin, puis Maurice Grouas, a fabriqué dans ses ateliers toute une gamme de matériel agricole, en bois et en métal, incluant des pressoirs à pommes, des laveurs de racines, puis de nombreux outils. Parmi eux les premiers tractés par les chevaux pour traiter les champs, avec des pulvérisateurs, tonneaux à eau pour faire boire les animaux, tonneaux à purin pour la terre, charrues, brabants, herses, extirpateurs, cultivateurs (outil à dents pour casser les mottes), bineuses, rouleaux, faneuses, faucheuses et râteaux.

Innovation majeure, le Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA) a été inventé par Jules Grouas. C’est un système pour les pulvérisateurs roulants qui adapte le débit du liquide à la vitesse de l’avancement du cheval (puis du tracteur).

Avec l’arrivée de l’électricité dans les campagnes, la maison Grouas a élargi sa gamme en incluant les premiers moteurs électriques entrainant des scies à bûches, coupes racines, concasseurs et aplatisseurs de grains, moulins à farine pour les bêtes, meules à aiguiser, râpes à pommes, ventoires (tarares pour trier les semences et séparer les grains de leur enveloppe), pompes et motopompes, et des écrémeuses dont l’équilibrage était un savoir-faire de la maison Grouas.

Après il y a eu la guerre : l’agriculture avait beaucoup souffert mais on a vu arriver les premiers tracteurs pour remplacer le cheval de trait. Les premiers vendus par la maison Grouas étaient des tracteurs Kramer venant d’Allemagne. Les tracteurs arrivaient à Bonnétable par le train. Les agriculteurs avaient souvent deux chevaux de trait. En vendant ces chevaux ils pouvaient acquérir un tracteur.

L’après-guerre

Vers 1950 le machinisme agricole va se développer rapidement, les fermes grandissent. Les surfaces cultivées sont de 20 ha en 1970, 50 en 1980, aujourd’hui 100 ou plus. Il devient impossible de les cultiver comme avant, avec des chevaux.

Les établissements Grouas deviennent importateur de tracteurs Ford et de pulvérisateurs Hardy et de tout le matériel nécessaire aux exploitations agricoles.

La révolution de l’ensilage

En 1877 un Américain a établi les techniques de cultures, de récolte et d’ensilage du maïs. Cette méthode arrive en France un siècle plus tard. Auparavant, au printemps on nourrissait les vaches avec l’herbe et l’hiver on ne donnait à manger que du foin avec des céréales et des betteraves.

« L’ensilage maïs a constitué une révolution dans l’agriculture notamment dans la production de lait. L’ensilage maïs c’est récolter le maïs, le broyer, le tasser très fortement dans un silo protégé par des bâches noires. Privé d’air et de lumière, le maïs va fermenter et se conserver pour devenir l’hiver une nourriture essentielle pour les bêtes. Les matériels évoluent en conséquence. Les premières petites ensileuses étaient attelées sur le tracteur. Elles faisaient un rang seulement, maintenant elles sont automotrices et font 10 rangs d’un coup. La modernisation a touché aussi la traite. Les trayeuses électriques arrivent, puis des entreprises se spécialisent dans l’installation de salles de traite. Les fermes sont ainsi passées de moins de dix vaches à une vingtaine, puis aujourd’hui plus d’une centaine. »

Des outils et des technologies pour des exploitations de plus en plus grandes

Avec l’augmentation de la taille des élevages, les techniques de fauche ont évolué. Le round baller est venu remplacer la presse basse puis moyenne densité (qui faisait des bottes de foin). Si le round baller permet de conserver du foin sec, l’enrubannage de son côté permet de conserver de l’herbe humide dont la luzerne qui va fermenter. Ces techniques sont très récentes. Elles ont permis de réduire considérablement la pénibilité du travail tout en augmentant la productivité.

Dans les fermes laitières, les robots de traite sont de plus en plus courants : les vaches arrivent avec un collier émetteur, elles sont alors identifiées, le robot leur distribue un complément d’alimentation, nettoie le pis, met en place la trayeuse, enregistre la quantité de lait produite, compare les résultats et envoie une alerte s’il y a une anomalie. Le lait est analysé automatiquement pour chaque bête. Là aussi une révolution technologique a favorisé l’accroissement des troupeaux de vaches laitières et la qualité de vie des éleveurs.

Affiche de machines agricoles de la société Maurice Grouas

Une évolution des tracteurs qui accompagne celle du monde agricole

| Période | CV | Caractéristiques principales |

| 1900-1920 | 5-20 | Tracteurs à vapeur puis à essence, lourds et peu maniables. |

| 1920-1940 | 20-40 | Moteurs diesel, tracteurs plus compacts et efficaces. |

| 1940-1960 | 40-80 | Généralisation des tracteurs multi-usages et des systèmes hydrauliques. |

| 1960-1980 | 80-120 | Puissance accrue grâce aux moteurs turbo, intégration de la cabine. |

| 1980-2000 | 120-200 | Développement des transmissions automatiques et du confort de cabine. |

| 2000-2020 | 200-500 | Tracteurs intelligents avec GPS, capteurs, et optimisation des ressources. |

| 2020 et après | 500+ | Tracteurs autonomes et électriques, plus puissants, plus larges, plus lourds. |

Présentation de matériels de la société Maurice Grouas lors d’une foire à Bonnétable

Champs à Courcival

C’était comme ça avant : témoignage de Jean-Pierre Lallier

Les vaches étaient des laitières, des normandes, celles qui ont « l’œil dans la tâche ». On dit aussi « les vaches à lunettes ». Les femmes faisaient la traite à la main, il n’y avait ni électricité, ni eau courante.

Les matins d’hiver, pour aller traire les vaches il fallait un « falot », une lanterne. Le lait était collecté dans les bidons déposés au bout des chemins. Une bonne partie du lait n’était pas vendue car il était écrémé pour faire le beurre, et le lait écrémé était destiné aux veaux et aux cochons.

Au mois d’août on faisait la moisson. Une grande partie était fanée à la main.

Jean-Pierre a connu une machine à vapeur pour le battage. Quand la machine montait en pression pour donner le signal du départ aux gens, le mécano tirait sur une ficèle et il y avait une sirène qui appelait les volontaires pour battre. Cela durait une journée entière.

Le père de Jean-Pierre portait son blé au moulin de Champaissant pour récupérer la farine, et lorsqu’on allait au pain à Moncé il avait un contrat avec le boulanger qui défalquait la quantité de farine qui avait été utilisée pour un gros pain de quatre livres et que le père de Jean-Pierre lui fournissait.

En 1940 la famille est partie en exode, dans le Gers. La maman de Jean-Pierre avait passé son permis avant la guerre, bien avant son mari. Elle a été la première femme de la région à l’obtenir, mais c’est son mari qui conduisait. Il en avait le droit tant qu’il conduisait à côté de son épouse. Ils sont partis avec la Citroën B2. Elle démarrait à la manivelle et pour monter la côte de l’église on ne passait que la première et encore en tenant le levier de vitesse car il pouvait sauter ! Les parents ont emmené en exode des personnes de la famille de Gabriel Bergeot. Au retour ils ont appris l’assassinat de quatre personnes par un Allemand saoul au lieu-dit les deux jours. Terrible nouvelle, le père et un frère de Gabriel étaient parmi les personnes assassinées.

La tante de Jean-Pierre, son fils et ses grands-parents sont également partis en exode, les employés restant pour garder les animaux.

Après la guerre, la mère de Jean-Pierre vendait sur le marché œufs et beurre, des volailles et des lapins. Tout était noté sur des petits carnets. Les oies, les dindes et les lapins venaient de l’exploitation familiale.

Le premier tracteur de la commune est arrivé chez les parents. Il a remplacé les percherons dans les années 1950. Sur les trois chevaux, un était destiné à la cariole utilisée pendant la guerre quand il n’y avait plus d’essence.

Courcival avait de l’élevage et des cultures pour nourrir les bêtes. A l’époque, les agriculteurs avaient le droit de récupérer leurs propres graines pour en faire des semences, aujourd’hui ils n’ont plus le droit, ils doivent acheter les semences. Il n’y avait pas de traitements non plus, donc il y avait de l’herbe poussant parmi les céréales. Ainsi, avant de mettre le blé en bottes, il fallait faire sécher, sinon le blé aurait pourri, puis le mettre en gerbes qu’on chargeait dans des charrettes pour constituer la meule. C’était un travail qui prenait plusieurs semaines.

« A la ferme il y avait les parents, deux enfants et le personnel qui n’était pas bien payé mais nourri et blanchi. Les hommes dormaient avec les chevaux jusque dans les années 50, quand des chambres ont été mises à leur disposition. »

Les parents de Jean-Pierre louaient des terres à Saint-Aignan vers les Trente Arpents, à deux km de Courcival. Les bêtes étaient emmenées à pied jusque là-bas et Jean-Pierre surveillait pour qu’elles ne se faufilent pas dans les brèches. Maintenant on ne voit quasiment jamais plus de troupeaux de vaches sur les routes.

On était très respectueux du rythme de la nature, avec laquelle on vivait en intimité.

Lorsque les fermes appartenaient au château, les cultivateurs subissaient des pressions, par exemple s’ils ne mettaient pas les enfants à l’école privée ils n’étaient pas embauchés. Le château de Bonnétable possédait alors près de 70 fermes, jusqu’à la limite de Courcival.

Il y avait du monde à la messe le dimanche. M. Guillin, le propriétaire de la forge, cousin germain du père de Jean-Pierre, s’occupait beaucoup de l’église et en était le trésorier.

Les temps ont bien changé.

Remerciements : Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées aux interviews : Benoit Bataille ; Philippe Bataille ; Gabriel BergeotV ; Jean Luc Fouanon ; Elisabeth Grouas ; Adrien Langot ; Jean-Pierre Lallier ; Céline Lechâble ; Jean Tessier ; Ghislain de Viron. Rédaction : Pierre-Emmanuel Picard avec la participation de Marie-Claude Couder et Sylvie Picard. Les propos ont été librement rapportés et n’engagent pas leurs auteurs. Toutes les photos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Reproduction possible uniquement après accord. ©ACDCourcival, mars 2025 – www.courcival.fr/association-culturelle